Далее он предлагал партнерам по переговорам – Франции, Италии, Бельгии, Польше и Чехословакии – «…определить политику безопасности вопреки России, пожалуй, именно из-за России»[1].

Что касается Германии, то она, в отличие от большевистской России, поддавалась учету. Здесь, как говорится, чего не бывает между «своими», победители решили примерно наказать ее за непомерные амбиции и чрезмерные захватнические аппетиты. Версальский договор низвел Германию до третьесортной державы. Ее заморские территории отошли Великобритании, Франции и Нидерландам. Кроме того, Франции она возвратила Эльзас и Лотарингию, Дании – часть Шлезвига (после плебисцита), а Польше – значительную часть земель с т. н. Данцигским коридором, отделившим Восточную Пруссию от остальной части Германии.

Но самым болезненным в Версальском договоре в восприятии немцев было то, что им собственными руками подлежало ликвидировать предмет национальной гордости – армию и флот. Германия вынуждена была полностью уничтожить артиллерию, а в Санта-Флоу – затопить флот. Ей запрещалось иметь военную авиацию и подводные лодки. Общая численность армии сократилась до 100 000, а ее функции свелись к полицейским – поддержанию внутреннего порядка. Кадровый состав, офицеры – костяк армии – был распущен. Воинственный германский дух, казалось бы, на долгие годы был наглухо запечатан в урезанных границах рейха.

Если говорить об экономическом положении Германии, то, по оценке У. Черчилля, «…экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что становились бессмысленны. Германия была принуждена к выплате баснословных репараций»[2].

В то же время политики стран-победительниц, продолжая публично заявлять, что заставят Германию заплатить «все до последнего пфеннига», за кулисой делали обратное. По признанию того же У. Черчилля, «…Германии было предоставлено, главным образом, Соединенными Штатами и Великобританией, более полутора миллиардов фунтов стерлингов, что дало ей возможность быстро ликвидировать разрушения, причиненные войной»[3].

Наряду с оказанием финансовой помощи ряд крупных американских компаний принял непосредственное участие в восстановлении и модернизации ведущих промышленных гигантов Германии, таких как химический концерн «ИГ Фарбениндустри» (во время войны выпускал отравляющий газ, использовавшийся для умерщвления заключенных концентрационных лагерей), «Опель», нефтяного концерна «Дойчамериканише петролиум», угольного концерна «Гуго Стиннес» и многих других.

Именно США и Великобритания сыграли ключевую роль в возрождении экономической, а затем и военной мощи Германии. В 1924 г. они инициировали разработку специального плана о новом порядке репарационных выплат Германии странам-победительницам в Первой мировой войне, получившего название «план Дауэса» – по имени председателя международного комитета экспертов, созданного при Комиссии по репарациям, в прошлом генерала армии США Ч. Дауэса. Разработанный комитетом план был утвержден 16 августа 1924 г. на международной конференции в Лондоне и вступил в силу 1 сентября того же года.

В рамках «плана Дауэса» Германия, в основном от США, за пять лет получила кредитов на сумму в 21 млрд. марок, что позволяло ей безболезненно производить выплаты по репарациям и одновременно развивать свою экономику. По признанию германского банкира Я. Шахта, Германия «…получила столько же иностранных займов, сколько их получила Америка за сорок лет, предшествовавших Первой мировой войне»[4].

Благодаря этой помощи уже в 1929 г. Германия вышла на третье место в мире по экспорту продукции – 9,2 %. Впереди нее были только США (15,6 %) и Великобритания (10,7 %).

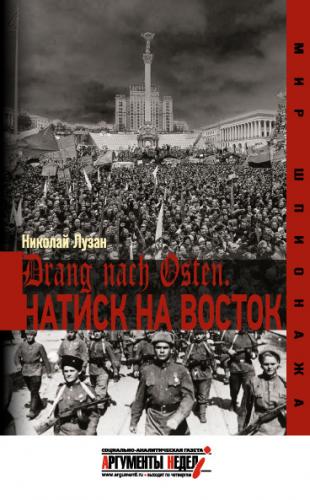

Вслед за этим победители Германии приоткрыли ей дверь и на международную политическую кухню. В феврале 1925 г. на конференции в Локарно она уже участвовала не только в качестве провинившегося. Победители, еще раз строго спросив с Германии за «шалости» 1914–1919 гг., обошедшиеся народам Европы в десятки миллионов человеческих жизней, показали путь, на котором ей необходимо было искать решение своих экономических и социальных проблем – «Drang nach Оsten». Обозначен он был на конференции в Локарно. По ее итогам участники подписали пакт, развязавший руки Германии на восточном направлении.

Первая его статья устанавливала «…сохранение территориального «статус-кво», вытекающего из границ между Германией и Францией, между Германией и Бельгией, и неприкосновенность указанных границ.».

А вторая статья обязывала эти страны «…не предпринимать друг против друга какого бы то ни было нападения или вторжения и ни в каком случае не прибегать к войне друг против друга»[5].

Что касается нерушимости границ Германии на востоке, то руководители Польши и Чехословакии – А. Скшинский и Э. Бенеш – подписали с Германией всего лишь арбитражные договоры. Их смысл состоял в том, что вместо гарантии польско-германских,