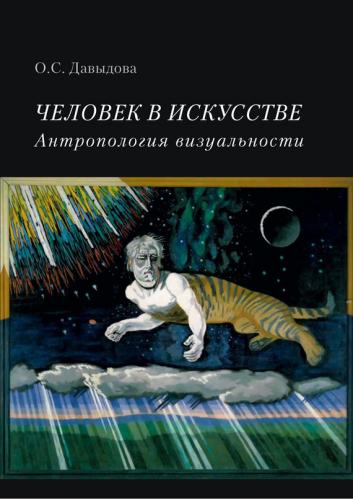

Концовка после текста: Доротея Таннинг. Правда о кометах. 1945

Постижение образа

Душа пребывает там, где внутренний и внешний мир соприкасаются…

Пространство – это динамика воображения…

Всплеск рук, брошенный в голубую даль многовекового горизонта под крылатое эхо ангельской пассакалии, – таково долго тревожащее память впечатление, производимое страстным порывом «человека земного» к «человеку уходящему» на джоттовской фреске капеллы дельи Скровеньи (около 1305–1308 годы, Падуя), знаменующей приближение переворотной для всего последующего художественного развития эпохи Возрождения. «Оплакивание Христа» Джотто – один из ключевых образов выражения «любви к человеку», который дало европейское искусство у самых истоков своего перехода от строго религиозного понимания жизни к чувственно-душевному ее воплощению в периоды ренессансного и «постренессансного» развития. Плачет Иоанн Богослов, невыразимо глубоко скорбит Богородица, рыдают ангелы, самозабвенно отдавшись «слезам о человеке», хотя знают и непоколебимо верят в то, что «смерть – не мрак»1, а путь к Преображению, Воскресению, к Богу. И все же на их глазах «слезы людские» – они плачут о «человеке». На древнерусских иконах нежный сердцем Апостол Иоанн также часто изображается с ликом, потрясенным состраданием. Но более всего, рядом с фреской Джотто вспоминается проникновенный образ «скорбящих сердец» из «Оплакивания Христа» Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря (1130-1140-е годы, Псков). Лирическая устремленность в касании щеки щекой, несмотря на отсутствие внешнего усилия, эмоционально потрясает так же сильно, как и экспрессивная патетика образов Джотто. В основе композиций лежат разные уровни психологизма, однако те чувства, на которых сосредоточено внимание фрескистов, акцентируют один регистр в восприятии «человека» – художественное отражение душевной субстанции в структуре его личности.

В древнерусском искусстве, – на потенциальном уровне служащем источником созерцательно-элегического настроения, присущего русскому эмоциональному типу в европейском творчестве, – искусстве, насквозь пронизанном духовным началом Божественного Света, глубина душевной (подлинной, но при этом временной, преодолимо земной) боли нашла свое художественное воплощение в таких композициях, как «Распятие», «Успение», «Положение во гроб», «Христос во гробе», «Не рыдай Мене, Мати», «Надгробный плач». Интересно отметить, что для последних иконографических сюжетов, объединенных темой оплакивания, в XVII веке использовали даже особое название – «Уныние»2, – название поэтически-образное, хотя и неожиданное в этическом контексте сопротивления человеческого духа одноименному греху. Тем не менее, в данном случае «Уныние» – выражение «душевного», «сердечного» свойства (в западноевропейской традиции ему соответствует «Пьета» – piet – милосердие). Здесь «замешалось» не богословское или медицинское понятие отчаяния, здесь – область искусства, которому всегда дано чуть-чуть больше, чем узконаучному мышлению, и чуть-чуть меньше, чем сугубо религиозному (в самом широком, разно конфессиональном смысле его проявления). «Я не требую смерти разума, я жду лишь взаимопонимания»3, – писал Вацлав Нижинский о том личном душевном импульсе, который исповедальным придыханием окружает любой эстетически самобытный художественный язык – танец, живопись, музыку.

Неслучайно разговор об искусствоведческих аспектах постижения антропологической проблематики мы начали с композиций, уже на иконографическом уровне концентрирующих все силы самоощущения на пробудившемся переживании незримой внутренней реальности, с болью заговорившей о своих правах на человека. Тишина сквера, окружающего капеллу дельи Скровеньи в Падуе, словно живой виток во времени, естественно отстраняет современность не только на расстояние удаленности железнодорожных путей, но и, по меньшей мере, на расстояние тех столетий, дистанция которых определяет уровень жизни души внутри нашей активно действующей внешней личности.

Привыкнув воспринимать время как движение (весь XX век прошел под скоростную увертюру в духе «perpetuum mobile» Мориса Равеля, Белы Бартока или Сергея Прокофьева), сегодня часто пренебрегают тем, что время – это еще и состояние, облик которого хранят формы искусства, говоря о сущностной ценности пауз. Конечно, «программное» переключение темпоритма уже на этапах подступа к произведению – исходящая извне помощь, смягчающая шок эмоционального прозрения, всегда переживаемого от соприкосновения с инобытием подлинного художественного мира. Одилон Редон метафорически заметил, что ухо – это орган, который принимает форму интеллекта4. В искусстве больших внутренних масштабов «ухо» – почти всегда душа, однако в эстетических и кураторских проектах начала 2000-х она зачатую кажется историческим атавизмом (один полюс) или модной мнимотехникой (другой полюс). Сразу подчеркну, что речь идет не о полной утрате душевной интуиции в постижении сложной структуры человеческой личности, но о доминирующих акцентах, под которые подпадает не только зрительское сознание, но и самоощущение