«В этом доме вроде бы можно всё. Привязать раскладушку к самому потолку и раскачиваться на ней, играя в космический полет. Устраивать взрывы в химической лаборатории. Но, как в старых крестьянских семьях, слово матери здесь закон для всех. И когда папа работает, ему не положено мешать». В. Хилтунен (Культура и жизнь. № 7. 1979).

Чтение на ночь вслух, совместные праздники, сама атмосфера – все это сформировало детей по-особому. Ни яслей, ни сада в их жизни не было. Благодаря уникальной системе раннего развития они были подготовлены к школе гораздо лучше сверстников.

Однако тут их ждало испытание. Привычный домашний мир сильно отличался от «естественной среды». Они ощущали себя «белыми воронами» и переживали это болезненно.

Никитиных упрекали в том, что они не социализировали своих детей. Но что это означало – «социализировать»?

Условия, которые поначалу предлагала им жизнь, были близки к экстремальным. Щитовой домик без удобств, с колонкой на улице и печным отоплением; минимальная помощь со стороны государства; низкие зарплаты и нехватка времени. В подобных обстоятельствах большинство родителей вынуждены были своих детей «пристраивать» в ясли и сады. Никитины этого не сделали. Между тем в садах готовили к школе, где главным инструментом воспитания был октябрятско-пионерско-комсомольский конвейер, с приоритетом общественного над личным, подавлением инициативы, вниманием к формальной стороне в ущерб содержанию и т. д. В целом это воспитывало такие качества личности, как приспособленчество, психология двойных стандартов, низкая эмпатия и др. Вспомним школьников из фильма по книге В. Железникова «Чучело»: «Мы детки в клетке – вот мы кто!» Разумеется, везде и всегда попадались прекрасные педагоги. Но их усилия тонули в общих тенденциях сложившейся системы нивелировки, усреднения и подмены ориентиров.

А Борис Павлович и Лена Алексеевна с младенчества приучали своих детей к самостоятельности мышления и поступка, поощряли инициативность и самобытность: свойства, которые как раз нежелательно демонстрировать в среде, где главное – «не высовываться», а выражение «слишком умный» несет негативную нагрузку.

Модели поведения и коммуникации, к которым дети Никитиных привыкли дома, в школе не всегда работали. Для того чтобы «социализировать» их по принятым образцам, им надо было с детства прививать совсем другие ценности. Родители просто не «задубили им шкуру» в достаточной мере.

Прочитав эту книгу, вы сами попробуете решить: правы ли были они?

Об опыте Никитиных

Предисловие академика Николая Амосова к книге «Мы и наши дети», 1979 год

Н. М. Амосов (1913–2002) – кардиолог, хирург, академик АН УССР, новатор в области медицины. Одних из тех, кто с сочувствием отнесся к идеям Никитиных и помог им своим заступничеством.

На протяжении ряда лет супруги Никитины привлекают внимание людей, интересующихся воспитанием. Они не только высказали идеи о значении ранней тренировки ума и тела, но и провели их в жизнь в своей многодетной семье. Их публикации в широкой прессе лет этак двадцать назад о первых двух детях вызвали целую бурю. Высказывались сомнения и даже возмущение. Приезжали комиссии медиков и педагогов. Одни утверждали, что Никитины калечат детей, что метод нужно осудить. Другие, наоборот, восхищались и рекомендовали широкое распространение их системы воспитания. А между тем шли годы, росла семья, росли дети. И Никитины продолжали воспитывать их в том же духе, ничуть не разочаровываясь в результатах. Опыт накапливался, замалчивать его стало трудно. Снова появились робкие публикации.

Вопросы воспитания интересуют меня давно, и не только в теоретическом, но и в практическом плане: насколько вообще воспитуем человек, в какие сроки, ценой каких усилий, каково значение наследственности? Уникальный опыт Никитиных имеет прямое отношение к проблеме формирования личности. Именно поэтому я поехал к ним в Болшево, чтобы самому посмотреть ребят. Оказалось, что всё – правда.

Был конец октября, падал снежок, Борис Павлович встретил меня на перроне вокзала с несколькими ребятами. Одеты они были по-летнему, но не выглядели озябшими. Я пробыл в гостях день и выяснил все, что хотел. Конечно, за это время нельзя проникнуть в душу ребят, но впечатление осталось.

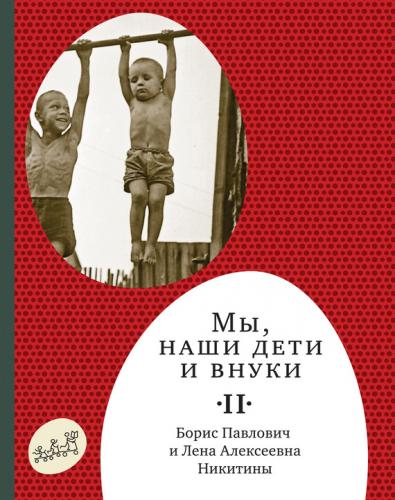

Прежде всего я посмотрел детей по-врачебному: все они оказались очень тощими, очень сильными и, несомненно, здоровыми. Врачи, которые их «браковали» раньше, привыкли оценивать меру здоровья по толщине подкожной жировой клетчатки, а не по «резервам мощности» сердца, легких, мускулатуры. С резервами ловкости и силы было более чем благополучно – не мальчишки, а юные Тарзаны.

Второе впечатление: свобода, самостоятельность и независимость личности. В семье нет даже тени муштры, строгого режима, расписания. Да и как его провести, когда семеро детей и родители работают, когда, кроме того, бюджет составлял в то время около тридцати рублей на члена семьи в месяц. Во всем чувствовался коллектив, одна семья в самом высоком значении